Im Fokus Online - Neues aus dem LWL-Medienzentrum für Westfalen

Digitalteam westfälische Museen – Zum Abschluss des Verbundprojektes

Startschuss in Krisenzeiten

17 Pilotmuseen, 11 abgeschlossene Digitalprojekte und mehr als 320 Beratungsfälle – mit dieser Bilanz endete im Dezember 2024 nach fünf ereignisreichen Jahren das Verbundprojekt „Digitalteam westfälische Museen“ von LWL-Museumsamt und LWL-Medienzentrum. Dabei fiel der Startschuss zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: Inmitten der Corona-Pandemie nahm das dreiköpfige Digitalteam seine Arbeit auf, um Kultureinrichtungen in Westfalen-Lippe praxisnah in allen Bereichen der Digitalisierung zu beraten. Doch der Wunsch, möglichst viele Einrichtungen vor Ort zu besuchen, mit den Kulturschaffenden ins Gespräch zu kommen und den Digitalisierungsstand sowie die (digitalen) Bedarfe in der Region direkt zu ermitteln, musste zunächst warten – denn plötzlich stand der gesamten Kultursektor still.

Die coronabedingte Schließung der Kulturbetriebe im März 2020 stellte Museen und Gedenkstätten vor bisher unbekannte Herausforderungen: Ausbleibende Besucher:innen, leere Häuser und sinkende Einnahmen – der eingeschränkte Zugang zu ihren Kulturgütern traf die Institutionen nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht. Museen konnten ihrem Vermittlungsauftrag unter den veränderten Bedingungen nur noch bedingt gerecht werden. Dabei waren die Voraussetzungen, um diese Herausforderungen zu bewältigen, nie besser als im Zeitalter der Digitalisierung. Und so kam das Verbundprojekt in der Rückschau trotz – oder gerade wegen – dieser widrigen Umstände, doch genau zur rechten Zeit.

Digitale Transormation: Herausforderung und Chance

Während der pandemiebedingen Schließung verlagerten viele Kultureinrichtungen ihre Vermittlungsarbeit in den digitalen Raum. Neben zahlreichen guten Formaten, die so in den folgenden Monaten entstanden, wurde recht bald auch ein großes „digitales Defizit“ sichtbar, das vor allem kleinere Institutionen daran hinderte, sich der neuen Situation anzupassen. Neben den nötigen finanziellen Ressourcen fehlte oft das Know-How zur Umsetzung digitaler Vermittlungsformate.

Schon vor der Pandemie ließen die Ergebnisse des Projekts „Kultur bewegt“ (LWL-Medienzentrum 2018-2020) erkennen, dass Museen und andere Kulturbetriebe in der Region intensive Begleitung bei ihrem Aufbruch in die digitale Welt benötigen. Trotz der großen Potenziale und weitreichenden Möglichkeiten, die mit dem Einsatz digitaler Technologien einhergehen, ist die Digitalisierung innerhalb des Kultursektors für einen überwiegenden Teil der Kulturinstitutionen, besonders im ländlichen Raum, noch keine Selbstverständlichkeit. Dabei sind gerade diese Insitutionen als Bildungseinrichtungen und Foren des gesellschaftlichen Austausches angehalten, den Wandel der digitalen Transformation nicht nur mitzutragen, sondern auch aktiv mitzugestalten. Nur so können sie auch in Zukunft ihre gesellschaftliche Relevanz bewahren. Die Pandemie fungierte vor diesem Hintergrund also vor allem als Brennglas, unter dem die Notwendigkeit einer digitale(re)n Kulturarbeit noch einmal sehr deutlich wurde.

Mit dem Verbundprojekt „Digitalteam Westfälische Museen“ setzten sich die beiden LWL-Kulturdienste Museumsamt und Medienzentrum das Ziel, Kultreinrichtungen in Westfalen- Lippe auf ihrem Weg in diese digitale(re) Zukunft zu begleiten. Dabei standen sowohl die generelle Beratung für passgenaue digitale Strategien und Vermittlungsformate als auch deren konkret mediale Umsetzung mit ausgewählten Pilotmuseen im Fokus.

Während die Zielrichtung des Verbundprojektes von Beginn an feststand, orientierte sich der Weg dorthin stets flexibel an den Gegebenheiten vor Ort. Die intensive Auseinandersetzung mit der Museumslandschaft und der Dialog mit ausgewählten Museen (auch wenn dieser zunächst nicht persönlich, sondern rein digital stattfinden musste) halfen, interne und externe Prozesse fortlaufend anzupassen und die Arbeit des Digitateams auf die individuellen Bedürfdnisse der zu beratenden Institutionen abzustimmen. Innerhalb der Projektlaufzeit entstanden auf diese Weise in enger Zusammenarbeit mit den Pilotmuseen Strategien und digitale Projekte mit unterschiedlicher Schwerpunktesetzung.

Wie die große Bandbreite der Pilotprojekte zeigt, sind die Bedarfe in der Region ebenso divers wie die Museumslandschaft selbst: Von der Entwicklung eigener Websites über die Digitalisierung von Sammlungen bis hin zur Erstellung von VR-Anwendungen unterstütze das Digitalteam in der Konzeptions- und Umsetzungsphase sowie in Fragen der Förderung und des Projektmanagements. Im Fokus stand dabei stets die „Hilfe zur Selbsthilfe“. Die Nachhaltigkeit der Projektarbeit durch den Aufbau digitaler Kompetenzen hatte daher oberste Priorität. Parallel zur Umsetzung der Pilotprojekte wurde den teilnehmenden Einrichtungen dazu ein umfangreiches Schulungsangebot zu verschiedenen Themen der digitalen Vermittlung und - Kommunikation kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Pilotprojekt: Das Westfälisches Glockenmuseum Gescher

Das Westfälische Glockenmuseum in Gescher gehört zu den 17 ausgewählten Pilotmuseen. Die Glockenstadt Gescher mit einer Größe von 17.000 Einwohnern verfügt über vier Museen mit vielfältigen Sammlungen: Neben dem Westfälische Glockenmuseum gehören hierzu das Bienenmuseum, das D(T)orfmuseum des Heimatvereins Hochmoor sowie der Museumshof auf dem Braem.

Aus dem Wunsch der Gescheraner Museen, sich im Bereich der Besucher:innenführung und -information gemeinsam besser aufzustellen, resultierte 2020 die Bewerbung des Westfälischen Glockenmuseums als Pilotmuseum. Mit dem Ziel, eine digitale Lösung zu finden, um Besucher:innen durch das Museen zu leiten, Informationen zu vermitteln, das Angebot barrierefreier zu gestalten und Besuchergruppen zu entzerren, wurde das Pilotprojekt 2021 gestartet. Dabei sollte die digitale Anwendung finanzier- und handhabbar sein und perspektivisch auf alle Gescheraner Museen ausgeweitet werden können. Die unterschiedlichen Bedarfe der Museen mussten daher bereits bei der Planung der Anwendung einkalkuliert werden. Zentrale Voraussetzung war zudem, dass die digitale Erweiterung einen klaren Mehrwert gegenüber den bereits bestehenden analogen und digitalen Angeboten des Museums (Website, fest installierte Medienstationen) aufweisen und einem inklusiven Anspruch gerecht werden würde.

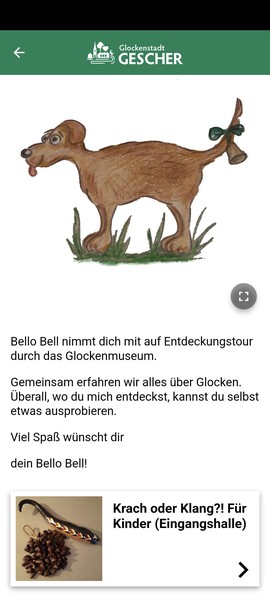

Unter Berücksichtigung der Gegebenheiten und Anforderungen wurde für das Westfälische Glockenmuseum im Projektzeitraum 2021-2023 ein Distributionssystem für digitale Inhalte konzipiert und umgesetzt. Mit Hilfe der „kuldig-App“, einem Baukastensystem der Firma „DroidSolutions“, können Besucher:innen nun auf den eigenen Endgeräten (Smartphone, Tablet) oder Leihgeräten des Museums multimediale Inhalte abrufen und diese während ihres Besuchs nutzen. Neben Texten und Bildern können auch Tonspuren und Filme in die App eingepflegt werden.

Der chronologische Überblick zur Geschichte der Glocken, der bisher ausschließlich durch Exponate vermittelt wurde, wird mittels der digitalen Besucher:innenführung erweitert. So eröffnen sich neue inhaltliche Perspektiven, indem Fragen der Musikwissenschaft oder des vergleichsweise jungen Forschungsfeldes „Sound History“ in die Erzählung mit einbezogen und für die Besucher:innen zum (Klang-)Erlebnis werden.

Die Ausstellung wird durch die App aber auch im Sinne der Barrierefreiheit für weitere Zielgruppen erschlossen (Führung in leichter Sprache, Kinderführung). Damit trägt das Projekt dem Inklusionsgedanken Rechnung, der in allen Pilotprojekten einen besonderen Stellenwert einnimmt.

Von der Feinkonzeption über die Suche nach geeigneten Anbieter:innen, die Unterstützung bei der Ausschreibung und der Förderantragstellung bis hin zur Realisierung mit dem Anbieter stand das Digitalteam dem Museum während der Projektphase beratend zur Seite. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit lässt sich nun im Glockenmuseum ausprobieren.

Fazit und Ausblick

Auch nach dem offiziellen Ende des Verbundprojektes gibt es für das Projektteam noch einiges zu tun. Um die in den letzten fünf Jahren gesammelten Erkenntnisse auch anderen interessierten Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, werden diese in den nächsten Wochen und Monaten aufbereitet und in einer Projektdokumentation veröffentlicht. Von dieser Dokumentation sollen einerseits diejenigen profitieren, die künftig ähnlich gelagerte Beratung- und Unterstützungsangebote etablieren möchten.

Andererseits können Museen und andere Kultureinrichtungen durch die Beschreibung der Pilotprojekte ein besseres Verständnis für die Planung und Durchführung digitaler Formate gewinnen. Auch wenn jede Einrichtung – das hat das Projekt gezeigt – unterschiedliche Voraussetzungen und Bedarfe mitbringt, wenn es um die digitale Transformation geht, kann das Aufzeigen von Prozessen und Abläufen hilfreich sein und als Roadmap dienen, um einen wichtigen Schritt in Richtung digitale Kulturvermittlung- und Kommunikation zu gehen.